Patricio Guzman et Frederick Wiseman parlent du bouton de nacre et de la nostalgie de la lumière

Géant du cinéma documentaire, Patricio Guzman est l'auteur de "La bataille du Chili", film grâce auquel on n'oubliera jamais ce que fut le coup d'état de Pinochet (l'ordure). Avec "Nostalgie de la lumière" et "Le Bouton de nacre", il continue le combat, mais sur un plan soudain élargi au cosmos, et éblouit encore.

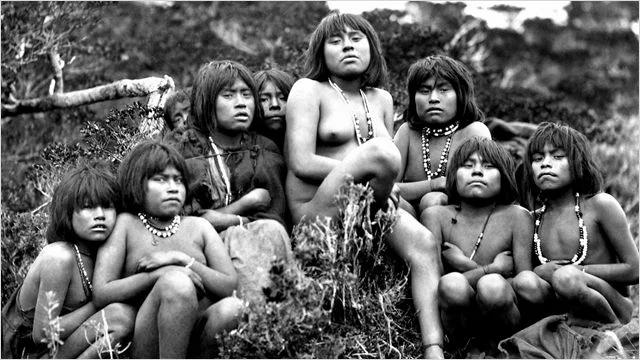

Le Bouton de Nacre est une histoire sur l’eau, le Cosmos et nous. Elle part de deux mystérieux boutons découverts au fond de l’Océan Pacifique, près des côtes chiliennes aux paysages surnaturels de volcans, de montagnes et de glaciers. A travers leur histoire, nous entendons la parole des indigènes de Patagonie, celle des premiers navigateurs anglais et celle des prisonniers politiques. Certains disent que l’eau a une mémoire. Ce film montre qu’elle a aussi une voix.

QUAND DEUX GRANDS DOCUMENTARISTES SE RENCONTRENT AUTOUR D'UN BOUTON DE NACRE

FREDERICK WISEMAN : Quel est le rapport entre ce film et le précédent, Nostalgie de la lumière ?

PATRICIO GUZMAN : Je crois que c’est un diptyque. Le premier film se situe dans l’extrême nord du Chili et le deuxième dans l’extrême opposé. J’envisageais de faire quelque chose en Patagonie et je ferai peut-être un troisième film sur la cordillère des Andes, véritable colonne vertébrale du Chili et de l’Amérique du Sud. Mais, pour le moment, je n’ai aucune idée concrète et je ne sais pas non plus si je serai capable de le faire.

F : J’ai été impressionné par la beauté de l’introduction.

P : Nous avons filmé à bord de deux voiliers commandés par Keri Lee Pashuk et Greg Landreth, certainement les meilleurs navigateurs de la région, qui ont réalisé plus de dix-sept voyages dans l’Antarctique. Ils nous ont emmenés vers les glaciers les plus imposants et les montagnes grandioses de la Patagonie. C’est un véritable labyrinthe d’îles. Nous avons navigué sur de nombreux kilomètres depuis le fjord d’Almirantazgo jusqu’au canal de Beagle.

F : J’aime beaucoup la représentation de la carte du Chili que tu as imaginée et la façon dont on la déroule dans le film.

P : Cela fait très longtemps que mon amie peintre Emma Malig invente des cartes de continents irréels, qu’elle nomme terres d’errance, terres de naufrage, terres d’exil. Dans mon documentaire Salvador Allende, j’ai filmé pour la première fois l’un de ses territoires imaginaires. Là, je lui ai demandé de réaliser une carte complète du Chili, à grande échelle, mesurant 15 m de long. On dirait un animal préhistorique de couleur ocre. C’est une oeuvre unique et admirable.

F : Selon moi, les bons films ont toujours deux voix : une voix littérale, et une voix abstraite et métaphorique. Je crois que, dans cette oeuvre, le vrai film se situe dans le passage d’une voix à l’autre. Pourrais-tu me donner un exemple de la façon dont ces voix se répondent dans ton film ?

P : Lors du montage, quand je termine une séquence de deux ou trois minutes, j’écris aussitôt sur une feuille blanche un texte spontané, pour la voix off. Juste quelques phrases que j’enregistre ensuite sur les images. Ainsi, cette voix complètement improvisée est toujours indirecte, et parfois seulement informative. Je l’écris une fois pour toutes et n’y réfléchis pas davantage. Je passe directement à la séquence suivante. Il existe au fond de moi une sorte d’intuition par rapport à l’histoire que je veux raconter. Décrire ce que j’ai gardé en moi pendant si longtemps me semble facile. Bien sûr, à la fin, il faut corriger et peaufiner.

F : Pourquoi es-tu obsédé par le coup d’État de Pinochet ? Tu reviens toujours dessus. Pourquoi crois-tu que c’est si important ?

P : Je ne peux pas m’éloigner de cette période. C’est comme si j’avais assisté, dans mon enfance, à l’incendie de ma maison et que tous mes livres de contes, mes jouets, mes objets et mes bandes-dessinées avaient pris feu sous mes yeux. Je me sens comme un enfant incapable d’oublier cet incendie qui, pour moi, vient de se produire. Chacun a sa propre notion du temps qui passe. Au Chili, quand je demande à mes amis s’ils se souviennent du coup d’État, beaucoup me disent que c’est déjà loin, que ça remonte à très longtemps. En revanche, pour moi, le temps n’a pas passé. C’est comme si cela s’était produit l’année dernière, le mois dernier ou la semaine dernière. C’est comme si j’étais enfermé dans de l’ambre, comme ces insectes de l’Antiquité figés pour toujours dans une goutte. Certains de mes amis me disent que je vis dans une sorte de « piège ». Je les observe et je me dis que la plupart d’entre eux paraissent plus vieux que moi et sont plus gros et plus courbés que moi. Je constate alors que je me sens pleinement vivant dans ma goutte d’ambre.

F : Tu crois que le public et les Chiliens veulent oublier ces questions ? Ce qui te motive, c’est de faire en sorte qu’on n’oublie jamais ?

P : Les plus jeunes ressentent un fort désir de savoir tout ce qui est arrivé. Leurs grands-parents, leurs parents, leurs professeurs, pour la plupart, ne leur ont pas vraiment raconté les choses telles qu’elles se sont passées. C’est pourquoi ils ressentent cette soif d’un passé qu’ils ne connaissent pas avec exactitude. Ils sont d’autant plus disposés à comprendre ces événements qu’ils font partie d’une génération qui n’a pas peur. Il y a un mouvement étudiant très fort au Chili. J’ai interviewé certains de ses leaders, dont Gabriel Boric et Giorgio Jackson. Pour eux, le projet de Salvador Allende était un modèle. Pour moi, le Chili « moderne », en quelque sorte, est faux. Ce Chili « moderne » est beaucoup plus arriéré que le Chili que j’ai connu quand j’étais étudiant. Le Chili « moderne » est un pays où les homosexuels n’ont aucun droit, où l’avortement est interdit et où l’on vit sous la Constitution de Pinochet.

F : Comment expliques-tu cela ?

P : Pendant 40 ans la droite a maintenu une Constitution qui comportait de nombreux pièges. Jusqu’à très récemment, les votes de l’opposition démocratique ne pouvaient mathématiquement jamais dépasser les votes de la droite. Cet article a enfin été éliminé de la Constitution. Le Chili se débarrasse petit à petit des legs de la dictature de Pinochet et j’espère qu’il va pouvoir devenir plus intéressant, pluraliste et démocratique. Salvador Allende était précisément cela : un homme ouvert, démocratique et libertaire.

F : Pourquoi aura-t-il fallu autant de temps pour changer la Constitution de Pinochet ?

P : Pinochet a abandonné le pouvoir sous l’impulsion d’un mouvement populaire. L’agitation qui régnait dans les quartiers populaires, les universités, les lycées et dans le centre de Santiago était tellement grande que la CIA a donné l’ordre à Pinochet d’organiser un référendum pour neutraliser cette éventuelle rébellion. Pinochet l’a organisé et l’a perdu. Dès le lendemain, les politiciens professionnels sont arrivés au pouvoir et ont scellé un pacte de silence avec les militaires. Je te réponds de façon très schématique car il s’agit d’un sujet très vaste.

F : Cela s’est produit parce que l’armée était impliquée ?

P : L’armée a toujours été impliquée dans les affaires chiliennes, aujourd’hui encore. C’est sa grande force. L’idée de ce pacte de silence est probablement venue de l’influence de Felipe González sur le processus de transition. Le pacte qui a été instauré en Espagne après la mort de Franco était de parler de tout sauf de la mémoire historique et des charniers. Au Chili, la masse populaire qui a combattu la dictature a été écartée du pouvoir. Les rênes ont été saisies par les partis de centre gauche. Mais cette « gauche » s’est énormément diluée jusqu’à aujourd’hui. Certes, 40 % des crimes de la dictature ont été jugés, mais il reste tous les autres. Les civils qui ont collaboré avec la dictature ont à peine été inquiétés. En réalité, le Chili est une grande île solitaire où les gens travaillent beaucoup, se donnent à fond, se lèvent très tôt ; certains employés n’ont qu’un seul costume que leurs femmes repassent chaque soir, ils se démènent pour faire partie d’une classe moyenne où le bonheur n’existe pas.

Je crois que le coup d’État sera présent pendant un siècle. Le Chili est une île sans droit de grève, sans liberté de presse et avec une Église qui se mêle des affaires de l’État. Quand j’étais jeune, l’Église du Chili était l’une des plus tolérantes du continent. C’est pourquoi je pense que la vraie « modernité » républicaine se trouve loin derrière et non devant nous.

F : Dans ton nouveau film, la mer a la même fonction que le désert dans le précédent ?

P : Je crois que oui. Ce qui est solide dans le film précédent est liquide dans le nouveau.

F : On retrouve des corps dans ces deux endroits. Ce sont deux cimetières ? Cela a une fonction littérale ou métaphysique dans les deux oeuvres ? Selon moi, c’est une métaphore.

P : Les deux à la fois. J’aime bien avoir recours à la métaphore pour éloigner le documentaire des moyens conventionnels, et parce qu’elle est un instrument narratif d’une grande richesse qui suscite la réflexion chez les spectateurs. Mais il y a aussi « une fonction littérale » car les cimetières « naturels » ont existé. La première option pour faire disparaître les corps a été le désert, puis les cratères des volcans, et enfin l’océan en attachant un morceau de rail aux corps pour qu’ils coulent sans laisser de traces.

F : La personne que tu as interviewée était un pilote ?

P : C’est un ancien mécanicien d’hélicoptère Puma. C’est le juge Juan Guzmán qui m’a mis sur la piste. La réflexion du magistrat était la suivante : on a retrouvé environ cent corps dans le désert. Où sont les autres ? Il y a deux possibilités : soit au fond de la mer, soit dans les cratères des volcans. On a exploré les fonds sous-marins et le juge Guzmán a ordonné à l’inspecteur Vignolo de faire remonter les rails au large de Quintero. Sur l’un des rails, on a retrouvé le bouton d’une chemise. Ce rail se trouve au musée de la Villa Grimaldi. D’après le juge Guzmán, il pourrait y avoir d’autres rails plus au large. Si on disposait d’un sous‑marin de grande taille, on pourrait lancer des recherches approfondies dans les grands fonds marins, où on en trouverait certainement beaucoup plus.

F : Qui est le poète Raúl Zurita ?

P : Pour moi, c’est un des plus grands poètes chiliens d’aujourd’hui. C’est un créateur brillant, extraordinaire. J’aime beaucoup quand il dit que les militaires sont des lâches. Il m’a cité l’exemple d’Achille, de la guerre de Troie et du cadavre d’Hector qui a été rendu aux Troyens parce que c’était une question d’honneur militaire : avoir pitié de l’adversaire vaincu.

F : Ton film comporte des éléments qui sont entre la fiction et le documentaire dans la mesure où tu as demandé aux gens de faire certaines choses. Il y a une mise en scène comme dans un film de fiction. Pourquoi avoir fait cela ?

P : J’ai tenu à cette reconstitution des rails attachés aux corps parce que j’avais lu ce procédé dans le livre d’un journaliste, Javier Rebolledo, qui avait mené une enquête très détaillée à ce sujet. J’ai parlé à l’auteur, qui m’a expliqué ces faits cachés. Ça m’a fait froid dans le dos de voir le mannequin reconstitué, prêt à être jeté à la mer, parce qu’on aurait dit un vrai cadavre. C’est effroyable aussi d’imaginer que, derrière tout ça, il y avait une organisation incroyable pour faire disparaître 1400 personnes. Si à bord de chaque vol il y avait 9 corps, cela veut dire qu’il y a eu de nombreuses missions. On jetait aussi des corps depuis des bateaux. Des militaires arrivaient la nuit dans un port et obligeaient le propriétaire d’un bateau de pêche à charger des « paquets » contenant des corps pour aller les jeter à la mer. C’est arrivé aussi dans des lacs et des rivières.

F : Que se passe-t-il quand tu montres tes films au Chili ?

P : Il y a des gens qui s’y intéressent. J’ai un public qui connaît mes films, environ 5000 personnes. Mais aucune chaîne ne les diffuse. C’est arrivé une seule fois. On a passé Nostalgie de la lumière à une heure du matin, avec les bobines dans le mauvais ordre. Ils se sont excusés et ont dû repasser le film, mais pratiquement à la même heure.