« Il y a un dialogue qui s’instaure entre l’artiste et son outil. » Interview de Mathieu Lauffray pour la conclusion de Raven

La liberté a un prix et il est élevé nous raconte Mathieu Lauffray dans sa trilogie Raven chez Dargaud qui, sous couvert d’une chasse au trésor et de pleines pages débordantes d’aventure et de nature luxuriante, vient nous proposer quelques pistes de réflexion sur nos propres choix. Avec lui, on parlera des thématiques, mais aussi de technique, en explorant toutes les phases de son travail.

On aborde une grande partie de son parcours, son regard sur la technique et l’apprentissage, mais aussi sur l’arrivée des I.A. dans le domaine artistique. Crayons, pinceaux ou papier, voici une plongée dans l’artisanat d’un auteur qui cherche sans cesse à apprendre de nouvelles choses.

On évoque également ses collaborations ou comment l’écriture de Wilfrid Lupano a modifié un temps son propre style sur les débuts de Raven avant que Mathieu Lauffray revienne à son style propre ou encore la fin de Long John Silver où le dessinateur glisse un clin d’œil à la bataille réelle entre lui et Xavier Dorison dans les planches de l’album.

On parle également de la condition d’auteur, d’argent et du moment où la passion prend le pas sur la raison. Et de son prochain projet, bref, après cet entretien, vous ne relirez plus ses albums de la même manière…

Questions de pirates et de liberté

Le T3 vient de sortir et conclut ta trilogie, tu en as fini avec les pirates ?

Mathieu Lauffray : Je suis reparti sur les pirates, non pas pour repartir sur des habitudes, mais parce qu’avec Xavier, on a fait un récit d’aventures —pur récit d’aventures— qui montrait une confrontation entre une femme qui s’émancipe d’un système patriarcal et des pirates qui eux, s’était émancipés du système social. Des rebelles qui avaient décidé de s’émanciper en tant qu’individus contre un système qui les oppresse dans une situation donnée.

Et ça m’a intéressé —avec Xavier, on a vraiment aimé ce thème—, de voir que Long John était fasciné par cette femme qui a osé s’émanciper des codes et partir à l’aventure. Pour Raven, je voulais traiter d’un truc qui, pour moi, est important dans le monde des pirates, et qu’on n’avait pas traité dans Long John Silver : le prix de la liberté.

Qu’est-ce que la liberté ? On en parle à tort et à travers, mais qu’est-ce qu’on veut dire par là ? Qu’est-ce que ça signifie véritablement d’être libre, comme gain et comme perte ? On parle souvent des gains, mais on ne parle pas de ce qu’on perd. Et moi qui vis dans un statut assez libre, je connais un peu la question et j’avais envie d’en parler.

Ce n’est pas perceptible, au premier abord, parce que ça reste des bateaux, des couchers de soleil, des canonnades et des batailles au sabre, etc. Mais le thème sous-jacent —qui se détaille vraiment dans le T3— c’est un regard sur la liberté. J’ai vraiment pris des pages pour dire ce que j’en pensais.

C’est d’ailleurs peu relevé par les critiques, ce qui m’intéresse, parce que je me dis c’est marrant, est ce que le genre fait qu’il est tellement prégnant sur le reste ? On me parle beaucoup des scènes « attendues » du récit, mais on me parle assez peu de la spécificité de ce récit : un regard sur la liberté.

À travers les qualités et les défauts de l’attitude de Raven, les causes de ses échecs et ses réussites. Parce qu’il n’y arrive pas, malgré qu’il a tout en main pour réussir. Pourquoi Darksee réussit là où lui échoue ? Pourquoi il est détesté par tout le monde ? Je vais au bout de mon thème, je ne lâche pas la série et c’était ça mon sujet.

C’est pour ça que je l’ai prévue en 3 volumes, j’avais vraiment trois éléments donnés : les causes de l’échec de Raven —que je détaille dans le T1— voilà quelles sont les options, voilà les choix qu’il fait, voilà pourquoi il ne faut pas les faire, voilà pourquoi il se plante. Je comprends son point de vue, je sais pourquoi il le fait, mais les autres ne peuvent pas apprécier ça. Donc il sera seul.

Le deuxième tome montre les rivalités de fonctionnement entre Raven et Darksee et pourquoi elle arrive à des résultats alors que lui n’y arrive pas. Et le troisième le confronte au monde social. Anne va lui révéler pourquoi il est seul ; pourquoi il est malheureux d’être seul et pourquoi son comportement est la cause de tous ces problèmes. Soit il change, soit il casse. La structure en trois actes était prévue dès le départ.

Photo ©Rita Scaglia / Dargaud

Justement un des dialogues finaux —sans spoiler— explique cet arc, et on peut relire avec cette fin qui fait écho au petit texte du début de chaque album. Ce qui me fait penser que c’est assez autobiographique ?

M.L. : C’est très autobiographique. Il y a un autre texte qui me touche, c’est le moment où Raven décide de faire demi-tour et de retourner vers l’île : je mets une voix off avec le narrateur qui explique que c’est dans ces moments, où son système s’écroule et où on n’a plus de repères, qu’il faut décider d’affronter de nouveaux problèmes qu’on n’a jamais affrontés. On redevient débutants et amateurs alors qu’on sort d’un système dans lequel on était plutôt un champion. Tout d’un coup si on veut progresser, il faut se réexposer à ses limites et ses faiblesses. Pour moi le mythe du héros, c’est vraiment ça.

Tu parles d’autobiographie, et je crois que j’ai un vrai point de vue sur ces histoires. C’est toujours le danger quand on fait des récits allégoriques. J’ai des atours de récits de divertissement, de super production, mais avec un fondement de thématiques assez assez marquées.

Par exemple, si je n’ai pas détaillé l’emplacement du trésor dans l’album, on sent par contre l’évolution des personnages : l’interrogation de Darksee sur Raven ou encore Anne qui voit qu’il est capable de sauver son frère et de faire des sacrifices, mais reste capable de laisser tomber tout le monde derrière. Quelle est la logique de fonctionnement de ce gars-là ? Raven en a une : c’est ce qu’on appelle la liberté.

Le mode de vie de la liberté est l’exact compagnon de la solitude. On ne peut pas être libre si on refuse la solitude. Il faut le savoir, faut l’intégrer. Vivre en communauté c’est, par nature, renoncer à sa liberté. C’est, par définition, un monde de compromis, d’accords à plusieurs ; un monde où on fait un trajet vers l’autre, et où on perd complètement une bonne partie de son libre arbitre. La beauté de ça, c’est qu’on gagne des relations, on gagne la puissance de feu d’un travail collectif, on gagne le fait de partager sa vie avec d’autres : ce qui n’a pas de prix. Donc il y a un prix aux choses.

J’ai voulu sortir un petit peu du principe de liberté comme absolu. Car c’est plus complexe que ça. Ce qui fait le bonheur de l’Être humain n’est pas de pouvoir faire ce qu’il veut quand il le veut. Pas du tout. Je bats en brèche cette idée et j’ai fait un récit de pirates pour parler de ça.

Planches originales de Raven T3 / photos ©Thomas Mourier

Raven, c’est une histoire très librement inspirée par Robert E. Howard, est-ce que ce sont tes lectures perso que tu retiens pour plus tard ? Ou est-ce que tu cherchais spécifiquement des lectures pour te nourrir ?

M.L. : J’ai toujours lu, pour des raisons d’ordre affectives, émotionnelles. Je suis sensible au style, beaucoup plus qu’à ce qu’il se passe. En peinture ou en littérature, c’est plus une langue et une patte qui vont me toucher plutôt qu’un sujet. Il y a un langage qui va être développé et qui va tout d’un coup me révéler le monde d’une nouvelle façon, qui va me toucher, qui va m’émouvoir ou que je vais trouver désagréable, c’est ça qui m’intéresse véritablement.

J’ai l’impression d’apprendre la vie en lisant des livres. Je lis beaucoup de Tennessee Williams parce que je vois une science de l’humain par cette espèce de baroudeur déglingué qui a vécu des choses que je ne connais pas, qui me parlent et qui me nourrissent incroyablement. Certains auteurs comme ça me font le cadeau de mettre stylistiquement —d’une manière admirable— des expériences de vie qui nous font découvrir des personnages, des humeurs et des moments que j’essaye de transcrire d’une manière ou d’une autre. C’est pour ça que je lis, ce n’est pas du tout pour récupérer une intrigue.

Pourquoi est-ce que je me suis intéressé à Howard ? Il est nul en termes structurels —ces histoires sont des successions d’anecdotes— mais il est habité par un rêve, une puissance totalement sincère qu’il exprime d’une manière unique qui me touche. Ce n’est pas très bien écrit, mais ce n’est pas le sujet. Déjà, il tombait ça à une vitesse de dingue, c’était du feuilleton, mais sa nature est là. Comme un dessinateur qui va faire un croquis en trois minutes : il aura peut-être des défauts, mais sa spécificité et son impulsion seront là.

Adapter du Howard, c’est la pire des conneries à faire, il te donne aucun des outils dont la dramaturgie a besoin et il t’inspire par un style que tu ne sauras pas faire, parce que tu ne l’as pas. Son histoire n’a pratiquement rien à voir avec ce que j’ai fait, mis à part le volcan, la plage et le fort, mais tout le reste à viré.

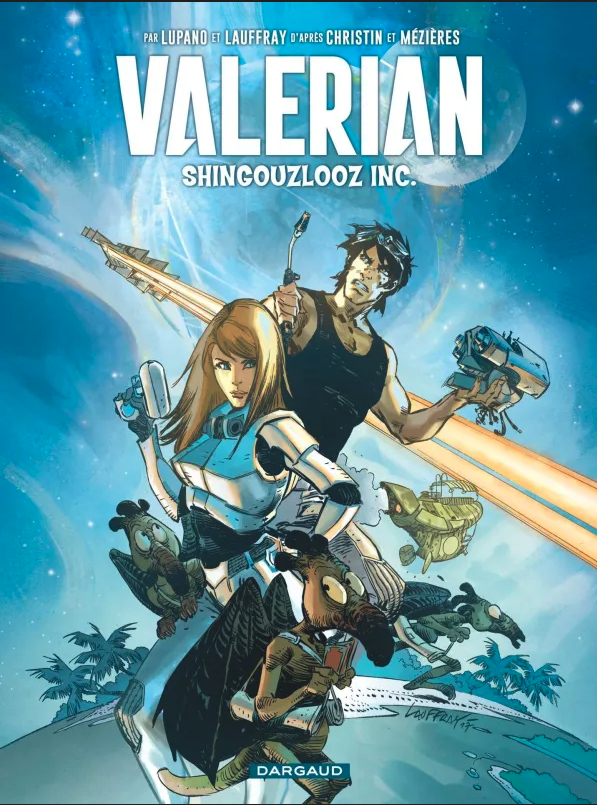

Mais j’avais cette note d’héroïque pirate qui me plaisait globalement —et que j’ai retrouvé sur le T3. C’est marrant, en travaillant avec Lupano sur Valérian, j’avais trouvé son scénario drôle, pétillant. Il m’a mis de très bonne humeur et quand j’ai attaqué Raven, j’avais envie de faire du Howard, mais j’avais le vocabulaire, les armes et l’état d’esprit de Lupano en tête. Et ça a donné cette espèce de début un peu léger, un peu comédie, un peu surprenant —qui n’a pas plu à tout le monde d’ailleurs— il y a eu une errance stylistique, jusqu’à ce que, progressivement, ma nature profonde revienne et que je redevienne l’auteur que je suis. Celui de Prophet, de Long John Silver et Chroniques de Légion.

Tu me parlais de lectures, et c’est marrant, la lecture de Lupano m’a changé, m’a transformé. D’un coup j’ai vu le monde, les persos et les intrigues de manière différente. Et comme j’ai passé 13-14 mois à faire du Valérian, à me prendre la tête 12 heures par jour pour résoudre des problèmes très particuliers où j’ai appris à essayer d’être drôle, à faire des dessins marrants… j’étais complètement dans un autre univers.

Même si j’ai adoré le faire, avec le recul, on voit que les premières pages de Raven sont très influencées par ce que j’ai fait sur Valérian. Je ne suis pas une machine, il m’a fallu un temps pour me recaler.

La lecture, c’est un peu piégeux, c’est exaltant et inspirant, mais tu peux assez vite sortir de toi-même. Et maintenant que j’ai compris ce que j’allais faire : des livres et des illustrations qui sont rock. Je suis ça, je ne suis pas un amuseur, je ne suis pas un fabricant, je ne suis pas structurant, je ne suis pas quelqu’un qui va faire des jeux d’esprit complexe ; je suis plus chaotique que ça. Je vais me repencher vers mon vocabulaire naturel avec un thème qui me porte et les moyens pour l’exprimer.

Questions de dessin

Tu as des visuels très forts, est-ce que tu as parfois des images en tête qui t’obsèdent et que tu dois mettre sur papier ?

M.L. : Ça marche à l’inverse : je ne sais plus quoi faire de ce que me génèrent les scènes dans ma tête. C’est même un problème. Quand un scénariste me parle de son truc, ça va me faire germer des quantités d’images et de scènes, que j’ai envie de faire à vie !

Les projets de films ou de BD qu’on a eu avec des collègues, amis où je me dis « il faut qu’on fasse ça ». Si eux sont passés à autre chose depuis 20 ans, moi, ça me crée un univers extrêmement robuste en tête, qui m’habite émotionnellement. Et ça me pose un vrai problème parce que ça ne sort jamais.

Comment tu constitues ta documentation autour de ces univers de pirates ? Tu ne vas pas chercher des plans ou des maquettes de bateaux…

M.L. : Je ne fais pas partie de cette famille d’auteurs que j’aime beaucoup, mais au bout d’un moment on accepte qui on est. J’ai une mission quand je raconte une histoire, c’est de raconter l’humeur, l’état d’esprit et la dimension émotionnelle de l’affaire.

Et il y a toujours une confrontation quand on dessine, car le dessin te permet de déformer la réalité. C’est un arbitrage : dans quelle mesure tu la déformes pour servir ton « objectif artistique », c’est-à-dire faire du monde ta chose et en même temps, rester collé au sujet —de manière à ce qu’on puisse se reconnaître, s’identifier d’une case à l’autre. Et surtout, on décide un sujet —qui est un sujet immuable— et il faut quand même qu’on voie arriver sa réalité tangible, son côté physique.

C’est l’élément sur lequel je suis un peu particulier par rapport à d’autres auteurs : je joue beaucoup sur le réel. Avec une forte impulsion émotionnelle dans le dessin, dans les scènes que je raconte et je tords le réel en permanence pour qu’il serve l’image. Pour que le dessin puisse exprimer la rage, la colère, l’attente, la panique, la violence… tout ce dont j’ai besoin de parler dans mes histoires. Je veux que le dessin serve la tension émotionnelle avant de servir le sujet.

Il y a plusieurs familles de dessins : il y a des dessins qui sont plus anecdotiques et des dessins qui sont plus expressionnistes —et les deux sont extrêmement intéressants, extrêmement riches— mais ils sont le reflet de la nature de l’auteur. Et j’ai appris à me connaître. Je sais que je suis quelqu’un d’impulsif et donc je n’aurais pas cette constance qu’on peut avoir quand on regarde XIII ou Lewis Trondheim, c’est-à-dire une constance de vocabulaire qui permettent cette objectivation du sujet. Je n’y arrive pas, ça fluctue, ça bouge, ça chahute et ça sort de partout.

La documentation, elle vient comme support du réel et sujet d’interprétation —exactement comme un peintre aurait interprété un bouquet de fleurs ou un paysage, un environnement ou un portrait, je fais pareil— je vois le réel, je prends ce qui m’intéresse et j’en fais mon objet graphique.

Bustes et crayons dans l’atelier de Mathieu Lauffray / photo ©Thomas Mourier

Comment tu constitues ta documentation autour de ces univers de pirates ? Tu ne vas pas chercher des plans ou des maquettes de bateaux…

M.L. : Je ne fais pas partie de cette famille d’auteurs que j’aime beaucoup, mais au bout d’un moment on accepte qui on est. J’ai une mission quand je raconte une histoire, c’est de raconter l’humeur, l’état d’esprit et la dimension émotionnelle de l’affaire.

Et il y a toujours une confrontation quand on dessine, car le dessin te permet de déformer la réalité. C’est un arbitrage : dans quelle mesure tu la déformes pour servir ton « objectif artistique », c’est-à-dire faire du monde ta chose et en même temps, rester collé au sujet —de manière à ce qu’on puisse se reconnaître, s’identifier d’une case à l’autre. Et surtout, on décide un sujet —qui est un sujet immuable— et il faut quand même qu’on voie arriver sa réalité tangible, son côté physique.

C’est l’élément sur lequel je suis un peu particulier par rapport à d’autres auteurs : je joue beaucoup sur le réel. Avec une forte impulsion émotionnelle dans le dessin, dans les scènes que je raconte et je tords le réel en permanence pour qu’il serve l’image. Pour que le dessin puisse exprimer la rage, la colère, l’attente, la panique, la violence… tout ce dont j’ai besoin de parler dans mes histoires. Je veux que le dessin serve la tension émotionnelle avant de servir le sujet.

Il y a plusieurs familles de dessins : il y a des dessins qui sont plus anecdotiques et des dessins qui sont plus expressionnistes —et les deux sont extrêmement intéressants, extrêmement riches— mais ils sont le reflet de la nature de l’auteur. Et j’ai appris à me connaître. Je sais que je suis quelqu’un d’impulsif et donc je n’aurais pas cette constance qu’on peut avoir quand on regarde XIII ou Lewis Trondheim, c’est-à-dire une constance de vocabulaire qui permettent cette objectivation du sujet. Je n’y arrive pas, ça fluctue, ça bouge, ça chahute et ça sort de partout.

La documentation, elle vient comme support du réel et sujet d’interprétation —exactement comme un peintre aurait interprété un bouquet de fleurs ou un paysage, un environnement ou un portrait, je fais pareil— je vois le réel, je prends ce qui m’intéresse et j’en fais mon objet graphique.

Il y a deux ans, tu m’avais dit : « j’ai le plan du fort, je pourrais même te dire où ils ont coupé les arbres et comment ils l’ont assemblé »

M.L. : Il y a une réalité que j’aime bien. Je bricole beaucoup et la vie dans ce fort est, pour moi, une réalité humaine.

La BD,c’est très radical parce que ça va vite, on a très peu de choses à dire. J’avais déjà trois pôles d’identification : les pirates, les Français, Raven. Mais aussi la bataille avec Darksee, le bateau qui est échoué et des quantités de paramètres comme les trahisons. C’est constamment des arbitrages.

Et si, effectivement, je racontais véritablement ce qu’il avait dans ma tête, le récit aurait dû faire 10 bouquins et j’aurais poussé les naufragés. Qu’est-ce qu’ils font quand ils arrivent ? Qui sont les morts, qui sont des blessés, qui sont des vivants ? Comment on les soigne ? Avec quoi ? Comme Robinson qui va guetter ce qui va s’échouer pour récupérer le matériel exploitable, ce qu’on peut récupérer dans l’épave, etc. On prend les outils de fortune, on essaie d’en récupérer quelques-uns, on coupe les cocotiers, on les ramène. Quelles sont les combines pour pouvoir en faire des planches, pour pouvoir les assembler ? J’adore tout ça, je pourrais passer des heures à en parler.

Mais ce n’est pas le sujet de mon récit, et c’est toujours difficile de savoir vers quoi on va : si je faisais la moindre case ou la moindre scène, qui disait « ce fort est construit de manière pragmatique et réaliste », eh bien je mets le regard du lecteur dessus. Je lève le voile de crédulité et j’aurais des problèmes. Donc, il faut faire des arbitrages, mais comme je suis dans des récits d’imagination, on peut toujours !

J’ai des remarques sur le T3, sur « mais où était le trésor ? Puisqu’il l’a en main tout d’un coup ». Mais je sais où est le trésor tout le long, mais est-ce que je dois passer 2 pages pour dire qu’il l’a enterré avant de rencontrer Anne et Arthur sur la plage ? À dire qu’il descend du volcan avec le trésor puis voit une plage avec laquelle il y a un fort en se disant qu’il ne faut pas qu’ils me voient avec des émeraudes et les caches derrière un cocotier, à dix mètres de là. Quand il rencontre Arthur, le trésor est là, à 150 mètres du fort depuis le début de l’histoire, depuis la moitié du T1. Je pouvais prendre 2 pages pour raconter ça et détailler la logistique, mais ce n’est pas mon sujet.

On peut le reprocher —je le comprends— et en même temps, mon arbitrage, c’est de rester sur le fait que Raven avait décidé de partir, de refuser le jeu du collectif pour aller vers sa perception de la liberté. Et qu’il faut toujours faire le choix du bon sens et du juste, le choix de ce que son arbitrage personnel lui commande : se détacher du groupe et être toujours seul. Et je raconte le moment où la solitude n’est plus vivable, quand il revient vers les siens. C’est ça mon sujet, ce n’est pas où est le trésor, etc. Ce n’est pas ce que je souhaite raconter.

Et dans la documentation, c’est pareil. Pour la fidélité au navire, ce n’est pas la logique de fonctionnement pragmatique de ce modèle, à cette époque, qui m’intéresse. Le bateau permet l’évasion, permet le voyage, permet d’aller vers les zones blanches, permet de s’émanciper des règles de la société, permet de créer un monde à part au milieu de l’océan, et c’est cet aspect romantique qui m’intéresse.

Le bateau est une expression en termes de ligne, en termes de dynamique, en termes de forme, en termes de réaction à l’environnement. Les gens qui pilotent le bateau, par nature, sont en compréhension du monde qui les entoure —plus qu’à terre, parce que chaque jour, chaque heure, chaque minute peut précipiter le naufrage ou la réussite. C’est une foule de connaissances qui sont constamment en aller-retour avec l’appréhension du réel. C’est ça qui m’intéresse, je ne fais pas un récit de navigation non plus. Il faut faire des arbitrages, et ça donne ce résultat-là.

Planches originales de Raven T3 / photos ©Thomas Mourier

Si tu ne fais pas de recherches spécifiques pour les décors, est-ce que tu pratiques le carnet de croquis ?

M.L. : Alors je fais des recherches pour les décors parce que je veux qu’ils transmettent l’émotion voulue. Je veux dire : pourquoi est-ce que j’ai fait un volcan ? Ce n’est pas uniquement un volcan. Il va y avoir sur ce volcan une scène dont j’ai besoin par rapport à une certaine forme d’intensité —une trahison de haute intensité, on va dire— et ce cadre me permet de faire des images qui vont servir le drama.

De même que dans Long John Silver quand on avait des moments de tension et de pression, on installe volontiers des attentes et du calme plat puis quand l’orage se précipite, il est autant sur les océans et les cieux que dans la psyché des personnages qui vont se déchirer jusqu’à la mort.

Mes recherches de personnages et de décors sont vraiment liées au cadre. Comme une scène quand on écarte le rideau, il faut que l’environnement pictural serve les émotions des protagonistes. C’est là-dessus que je fais des recherches particulières. Après, il se trouve que Dominica est une île volcanique —pour le coup, ce n’est pas fidèle, mais l’idée est bien là.

La nature a une grande place dans tes planches, que ce soit par les cadrages, les rendus, les doubles planches… Elle s’impose presque comme un personnage…

M.L. : Je suis d’un naturel exalté et il y a des choses qui m’émerveillent —je ne peux pas dire autre chose— et c’est vrai que je ne sais plus comment trouver les moyens de vous le dire. Quand je raconte mon histoire, ce qui se passe dans ma tête est fort, habité, avec des atmosphères, avec des sons, avec tout ce qu’on veut, et j’ai envie que ça résonne.

La nature est un personnage, une émotion : le moment où il traverse le pont, le moment où il découvre le volcan, le moment où il y voit ces trombes d’eau qui vont s’abattre sur le navire, leur seule solution de salut. C’est des scènes qui sont très puissantes dans ma tête et j’essaye vraiment de dégainer tout ce que j’ai en boutique pour vous mettre dans mon état d’esprit et pour vous emmener là où j’ai envie de vous emmener.

Ce n’est pas juste un effet spectacle. Évidemment le spectacle sert l’émotion, mais mon boulot, c’est de trouver les moyens, avec mes maigres outils, de vous mettre dans cette émotion-là. Ce n’est pas une espèce de formule imposée. Régulièrement dans mon récit il y a une catharsis, et il faut que je trouve les moyens graphiques de l’exprimer.

Planches originales de Raven T3 / photos ©Thomas Mourier

Questions de techniques, traditionnelles et numériques

Sur cette série, tu travailles de manière traditionnelle, celle qui suit les étapes classiques —qui sont de plus en plus rares: travail au bleu, films transparents, drawing gunm, encres colorex, peinture…— où as-tu appris ces techniques et comment tu les as faits tiennes ?

M.L. : J’ai toujours vécu ma scolarité comme un long tunnel dont je pourrais m’extraire pour enfin apprendre tous les secrets magiques. Les techniques que les enseignants, dans les écoles d’art, allaient enfin pouvoir me transmettre et me faire gagner un temps précieux. Et j’ai découvert que ce n’est pas du tout ce que j’allais trouver dans une école d’art.

Je n’ai pas trouvé d’enseignement technique particulier, je n’ai pas trouvé de maîtrise des pigments, des process de fabrication… On parlait toujours de ce que je voulais dire, mais jamais de la façon. Or, je pense être assez grand pour savoir ce que j’ai à dire. Je voudrais bien commencer avec des moyens de communication et des moyens de transmission de mes idées, de mes émotions et mes pensées ; plutôt que d’apprendre à penser, ce qu’on avait déjà vu pendant les 15 années précédentes.

Donc, comme tout le monde, j’ai été autodidacte parce que je suis arrivé dans un creux technique. Il n’y avait pas encore le web et les professeurs avaient décidé que tout ça n’était pas intéressant. Il se trouve qu’il faut qu’on ait du boulot, il faut qu’on travaille, il faut qu’on fasse des peintures, il faut qu’on arrive à mettre sur la toile et sur le papier ce qu’on a en tête. Donc, j’ai bossé très méthodiquement les techniques de gouache, les techniques d’huile, les techniques d’aquarelle, les techniques de pastel, les techniques de fusain, les techniques sèches et les techniques humides sur les différents papiers. Au final, on finit par apprendre comment chaque média facilite le traitement de chaque émotion et de chaque type d’image.

Maintenant, on a accès à de super infos. Sur le web, beaucoup de gens se sont bougés et on trouve des tutos qui sont de super bonne qualité —et moi, je me gave de ça— et ça me rappelle les années où j’essayais de trouver des combines. J’en trouve encore aujourd’hui, j’en découvre et j’apprends. C’est très rigolo, c’est un peu comme faire la cuisine : toute sa vie, on le fait, mais on n’est jamais à l’abri d’une surprise et d’une découverte qui fait que, tout d’un coup, on tombe sur le machin qui fait que c’est à la fois plus facile et plus savoureux. Quand on travaille avec ses mains, on sait qu’il y a des gestes qui sont payants, qui vous mettent tout de suite dans un résultat pertinent.

Là où on avait 3 ou 4 étapes avant —parce qu’on n’avait pas compris la logique du matériau ou de l’outil— on arrive direct au résultat. C’est des moments d’intense satisfaction. Et je ne comprends pas ce discours qui considère que c’était chiant pendant des années. C’est absolument passionnant, c’est extrêmement satisfaisant. C’est à la fois extrêmement humble et ça développe des possibilités d’expression personnelle infinies.

Quand on regardait les planches dans ton atelier, tu me disais aussi qu’on pouvait toucher et savoir physiquement où on en est…

M.L. : Oui, nous sommes des êtres physiques qui travaillent et manipulons des supports physiques. Mais je travaille aussi beaucoup en numérique, et si cela comporte des avantages que je ne vais pas détailler, cela peut générer un manque, voir poser des plus amples problèmes qui ne vont pas s’arranger avec l’arrivée des I.A.

C’est comme si le développement des I.A. était une sorte de fin de récré et dire : « Non, mais ça va, les ordis, ce n’est pas fait pour ça, les gars. Retournez sur le papier, retournez faire du modelage avec les mains, parce que de toute façon tout ce qui est numérique et tout ce qui est pixel : La machine n’a plus besoin de vous » Et je crains que ce soit assez vrai. J’encourage vraiment une réflexion de fond.

Si j’étais dans une école d’art aujourd’hui, je me poserais de vraies questions sur ces sujets, parce que ce qui se passe est absolument bouleversant. Tellement bouleversant et colossal que personne n’arrive à l’appréhender.

Je n’ai pas plus d’avis ou plus de pertinence sur cette analyse que quiconque, mais je pense que ce qui se fait à la main sera moins menacé que ce qu’il se fait en numérique. Et je ne pense pas me tromper là-dessus.

Avec la main, il y a un rapport à l’erreur, à l’accident, qu’il y a moins sur le numérique, et qui a une influence ?

M.L. : C’est très vrai ce que tu dis, c’est même un des éléments clés —et on en parle souvent entre collègues— il y a un dialogue qui s’instaure entre l’artiste et son outil.

C’est pour ça que l’outil, ce n’est absolument pas négligeable. Quiconque travaille avec une plume, avec un pinceau ou même avec un crayon et qui a une idée en tête : quand tu fais un geste, le geste va avoir un résultat tangible sur ton support et ce résultat va immédiatement réagir sur ton esprit. Tu vas voir ce qui est possible, tu vas voir ce qui n’est pas possible et tu vas voir ce qui, ce qui est particulièrement encouragé par l’outil ou ce qui va poser problème. Tout ce que t’avais en tête la seconde d’avant est bouleversé. Tu vas essayer d’aller dans une direction et de nouvelles occurrences vont arriver donc nouveau rééquilibrage. En fait, il y a un aller-retour et un dialogue qui se passe entre l’outil et l’artiste.

Une fois, j’ai dédicacé à côté de Christophe Blain dont l’outil était en train de tomber en rade. Il me demande de le dépanner et j’avais des outils qui étaient des feutres-pinceaux assez techniques. Je lui prête évidemment, il fait une dédicace et il me dit « je suis désolé, ce n’est pas pour moi. » C’était remarquablement vrai ce qu’il disait, il a un dessin qui a besoin d’avoir un trait nourri, d’avoir un trait qui lui propose des choses. Certains ont un trait beaucoup plus technique qui n’attendent pas particulièrement de choses de leurs outils, si ce n’est que de tracer proprement la ligne qu’ils ont en tête. Mais pour certains dessinateurs il y a besoin d’avoir cette action-réaction permanente avec l’outil.

Il y a des outils qui sont fertiles, d’autres un peu stériles —ce qui n’est pas péjoratif— mais ce qui veut dire que plus tu suis un sujet « anecdotique » qui va vivre par la ligne : dont le charme est plus l’idée de ce qui est représenté que la façon dont elle est représentée. Un outil objectif fait bien boulot. Mais à partir du moment où, comme Christophe qui fait vraiment partie de ces auteurs-là, où la forme est une proposition qui permet l’expression artistique : la qualité d’aller-retour avec l’outil, la qualité de vibration, l’expression du trait lui-même est capitale.

Un outil qui ne permet pas ça est totalement déprimant, car on n’arrive pas tout à fait à dire les choses qu’on a envie de dire sur le monde. Et ce n’est pas technique, ce n’est pas formel, c’est juste des adéquations qui se passent entre une personne et un outil par rapport à son projet.

Encore une fois, ce qui est très important dans ce que tu dis, c’est que c’est constamment actif. Ce n’est jamais établi, c’est constamment une adaptation au réel. Et ça, c’est beaucoup plus vrai sur support manuel que sur support numérique. L’occurrence que t’apporte une brosse numérique est très faible en rapport — et c’est d’ailleurs ce qu’on aime, tu peux beaucoup moins te casser la gueule, il se passe beaucoup moins de choses incontrôlables. Mais avec des limites de propositions, notamment d’évolution personnelle, qui font que quand tu travailles en traditionnel, tu as très souvent des accidents terribles et des miracles qui te réorientent vers des solutions auxquelles tu n’avais pas pensé.

Et ça nous pousse dans un autre sujet. Pour moi, il y a deux parties dans le cerveau : la partie raisonnable, pragmatique, qui conçoit, qui prévoit et organise. Et puis, il ya une partie qui est beaucoup plus profonde et fondamentale, qui est très puissante et qui est la véritable qualité de l’œuvre. Et il faut que la partie qui contrôle et s’organise laisse passer cette espèce de moi profond qui a besoin d’être sur le tableau, sinon l’œuvre est contrainte à des options extrêmement restreintes et à une non-évolutivité, à une espèce de formule pragmatique qui se répète et qui ne se nourrit pas de ce noyau intérieur.

C’est un jonglage mental qui n’est pas si évident, mais qui explique pourquoi on a des telles aisances dans certains domaines et des freins. Pourquoi on est capable de rencontrer quelqu’un et de ne pas être foutu de le dessiner en y passant 2 heures avec une photo sous pif ? Pourquoi l’esprit sait ce qui ne va pas, mais il ne sait pas te dire ce qu’il va. Pourquoi est-ce que tu sais te dire « ça ne ressemble pas » c’est que tu sais à quoi il ressemble ? Donc on corrige et c’est bon, mais non parce que ce n’est pas la même partie du cerveau qui fonctionne. Il y a une partie qui sait et qui ferme sa gueule et une partie qui contrôle, qui pense savoir et qui ne sait pas. Il faut essayer de fluidifier ces deux façons, de manière à avoir accès à la banque d’images absolument colossale qui vous permet de dire « ça n’est pas lui, ça n’est pas elle » et vous permet de faire les œuvres que vous voulez.

Paradoxalement, un outil incontrôlable permet d’avoir accès à des informations, parce qu’ il y a des occurrences qui se passent sur la feuille, que l’esprit reconnaît et dit « oui, non, oui, non, oui, non. » Alors que si on est sur l’esprit qui contrôle, on n’a pas accès à ces occurrences parce qu’elles ne se produisent pas, et on dessine que ce que l’on comprend et on fait des mauvais dessins.

Tirages d’imprimerie pour le calage de la dernière édition de Long John Silver / photos ©Thomas Mourier

J’ai vu que tu travaillais avec des crayons bleu et orange, ça te permet de mieux maîtriser que les cadrages, les valeurs de plans, les ombres et lumières ?

M.L. : Ça arrive quand le board est déjà fait. J’ai déjà les cadrages et une partie des dessins qui sont bien en tête. Pourquoi j’ai fait ça ? Comme je te disais ça, il y a deux parties dans le cerveau que j’essaye d’aménager et d’apprivoiser autant que je peux. Et quand je dessine, je fais beaucoup de traits parce que je sais qu’au milieu de ses traits, il y a une partie de mon cerveau qui va me dire : ça, c’est bien, ça, c’est pas bien.

Donc, je dessine en orange le magma de traits dans tous les sens ; en bleu, qui est une couleur qui ressort davantage, j’officialise les traits qui me paraissaient les bons. Et l’encrage clôt les débats en disant : c’est ça et pas autre chose. Et voilà ce qu’il y a à faire.

C’est un process en 3 étapes, et c’est pratique parce que, plutôt que d’avoir à gommer, à atténuer quand, une semaine ou trois jours après, tu fais l’encrage, tu enchaînes les images les unes après les autres : tu n’as pas forcément, le niveau d’immersion que tu as au moment où tu résous ton dessin. Et le trait bleu par rapport aux oranges, permet de me dire : c’est ça qu’on avait trouvé bien. L’encreur que je deviens à ce moment-là fait confiance au dessinateur qui a dit : ce n’est pas les 80 traits orange, c’est le trait bleu que tu suis. Comme le trait est défini, mon pinceau peut se lancer fougueusement sur la plaine du crayonné.

Je l’ai fait sur cet album, mais je ne l’avais jamais fait avant. J’aime bien, ça m’a donné un encrage plus libre et un peu plus sauvage, parce que j’étais plus confiant de ma piste précédemment tracée.

Et tu travailles au pinceau, il te permet de retrouver la vitesse et le côté nerveux du trait ?

M.L. : C’est même à ce point que, sur album, j’ai trois papiers différents. J’ai 54 balais, mais l’exploration ne s’arrête pas, loin de là.

J’ai testé trois papiers à trois niveaux de résistance — un peu comme trois différents types de pneus neige. Tu t’adaptes à la piste— c’est important de savoir que plus ton papier est lisse, plus l’encre reste en surface. Plus le papier est poreux, plus l’entrée est bue. Moralité comme le pinceau à réservoir d’encre est précis : quand tu charges ton pinceau, tu as une autonomie, on va dire, d’un 1m50 de traits sur un papier lisse, pour 40 cm sur un papier qui boit. Donc, il y a le facteur d’autonomie du trait et celui de la vitesse. Plus ton papier boit, plus quand tu vas vite, l’encre n’a pas le temps de se déposer, ça va faire un trait qui va être un peu râpeux —voire s’estomper complètement. Ça peut donner des effets très jolis, mais si tu as besoin d’avoir un trait rapide, parce que ton geste est rapide, ça ne va pas bien marquer. Donc, tu dois comprendre quelle est ta vitesse de tracé pour avoir un papier qui autorise cette vitesse.

J’ai fini par trouver le papier qui me permet d’avoir à la fois un trait de caractère et à la fois d’aller aussi vite que je le souhaite, parce que sur le papier très râpeux, j’avais un trait assez beau, mais il me ralentissait. Je ne pouvais pas passer la troisième, je devenais fou. Donc j’ai pris un papier un peu plus lisse pour pouvoir aller plus vite, pour que mon geste s’épanouisse naturellement. Je dessine très vite, j’ai besoin d’un débit d’encre efficace et un papier qui encaisse.

Tu fais beaucoup de repentir, de cases découpées, de retouches ?

M.L. : Oui sans arrêt ! Il n’y a jamais une forme parfaite. D’abord, je jette mes traits, je ne les trace pas, et il peut se passer tout et n’importe quoi. Certains me plaisent beaucoup et me réjouissent, et d’autres me mettent dans un état de violence inverse. Une page, c’est la guerre.

Sur celle-ci où Raven se bat avec Drago, il y a une violence des traits, des lignes —à la fois très contrôlées, parce que je ne peux pas en foutre partout et en même temps dans le point congru dans lequel la ligne doit s’exprimer— jetée, spontanée, nerveuse… C’est un jonglage d’acrobates : aucun trait n’est tracé là-dedans, tout est l’expression d’une intention.

Évidemment, il y a des gens qui sont sensibles à ça et qui acceptent cette espèce de ballet chaotique et d’autres qui ne peuvent pas lire ça. Et je le comprends parfaitement.

J’ai arrêté de vouloir plaire à tout le monde, j’ai compris ma guerre. Quand je faisais Valérian, j’étais dans une objectivation de mon dessein, dans Raven T1, il y a aussi une relative volonté d’objectivation du dessin. Et puis, au fur à mesure, vers le T3, je lâche les chevaux parce que le pathos monte dans l’histoire et je sens que je redeviens complètement moi-même. Je vire les filtres et je redeviens un peu plus rock.

La planche en question où Raven se bat avec Drago / photos ©Thomas Mourier

Est-ce que ton éditeur est un peu le garde-fou de ça, de pouvoir t’aider à stopper les retouches ?

M.L. : C’est très délicat pour un éditeur. On est en France et on a une culture de la liberté et de la spécificité du travail de l’auteur. Donc l’idée de se dire chacun a sa vision, chacun a son regard, chacun fait ses arbitrages, rend —et c’est de plus en plus revendiqué— très difficile l’intervention de l’éditeur qui est souvent réduit à dire « je le fais ou je ne le fais pas ».

Mais intervenir sur les scènes, celle-ci oui, celle-ci non à un côté, qui est très mal vu en France : l’éditeur ou le producteur « castre » la vision de l’artiste. Les éditeurs ne veulent pas se vivre comme ça. Les anciennes coutumes interventionnistes sont en perte de vitesse, alors qu’elles étaient encore assez marquées quand j’ai commencé. Il me semble qu’il y a de plus en plus de prudence de la part des éditeurs sur ce jeu. Mais c’est peut être mon expérience personnelle.

En fait j’ai une vision un peu romanesque de la collaboration auteur/editeur. J’ai tendance à penser que les 2 se complètent: créativité et production d’un côté, regard et recul de l’autre. Deux acteurs qui co-signent l’ouvrage et le revendiquent jusqu’au bout.

Je pense qu’il vaut mieux s’investir dans la production du livre, quitte à être moins sympathique à certaines étapes, mais arriver à un résultat que tout le monde puisse revendiquer. Mais en échange, quand le bouquin se plante, l’éditeur a sa part de responsabilité, parce qu’il s’est impliqué dans le processus et il assume de financer les moments plus difficiles.

Sinon on peut se retrouver dans un système de cisaille: « je te respecte, tu fais ce que tu veux, mais attention si tu plantes, tu dégages. » Pour moi, l’éditeur co-signe le livre — il a son logo, sa part de responsabilité sur la valeur et la qualité du contenu— il y a une implication qu’il faut accompagner dans les bons comme les mauvais moments. Il dit ce qu’il doit dire, il ne doit pas imposer, mais il peut diriger, orienter, conseiller.

En ce sens la surproduction effective condamne bien souvent les maisons d’éditions à ne plus avoir le temps matériel de réaliser ce suivi. Cela rend plus délétère le rapport auteur/editeur. Le marché devenant juge par défaut, impliquants d’autres effets pervers trop longs à développer.

Tu fais de la peinture, avec plusieurs techniques artisanales, mais aussi beaucoup de retouches numériques, l’alliance des deux te permet d’aller plus loin ?

M.L. : On ne va pas se mentir : c’est très flippant de travailler en traditionnel, parce que le nombre d’heures s’accumule et l’erreur est très coûteuse. Donc, au bout d’un moment, on a tendance à aller assez vite dans des systèmes qui nous garantissent un résultat, parce que le temps passe et puis la trouille fait qu’il y a plein de paramètres qui pèsent sur la possibilité d’innovation.

J’ai fait beaucoup de numérique et là, j’ai appris des tas de choses. J’ai appris comment jouer avec les couleurs, avec les valeurs ; j’ai appris quelles sont les pistes qui m’intéressent et celles qui ne m’intéressent pas. Maintenant que je retourne vers le tradi, mon esprit est beaucoup plus formé qu’il ne l’était à l’époque où j’en faisais.

Là, je vais me débloquer quelques mois pour ne faire que de la peinture traditionnelle, et je vais me forcer à sortir de ma zone de confort pour affronter des zones incertaines, mais dont je suis sûr de la résultante : il faut se dégager du numérique. Ma conviction est que l’image numérique n’a jamais eu de valeur et maintenant, on sait qu’elle n’en aura jamais aucune !

Le développement des I.A. et la possibilité de développer des images de manière extrêmement facile vont noyer les quelques créations spécifiques dans un océan d’itérations et de propositions. Que ce soit signé ou non, n’aura plus aucune espèce d’importance : ce seront des images qui serviront à des usages divers.

Haro total sur le tradi. Une main, une vision, un résultat —avec ses qualités et ses faiblesses. Le numérique a permis de faire des essais, c’était un moment d’histoire qui l’a permis, mais ce n’est pas une bonne source de travail. C’est une voie même assez dangereuse, on va aller dans un truc où on va devenir des super D.A. —on va faire des choix par rapport à des propositions— et je pense que si on aime un tout petit peu travailler avec ses mains, on a tout intérêt à sortir de là.

Dans tes couvertures ou illustrations, tu as un côté plus onirique que dans tes planches, c’est deux visions que tu entretiens en parallèle ?

M.L. : Je suis complètement moi quand je fais ça. Je n’ai pas de filtrage scénaristique, pas de filtrage narratif, pas de filtrage de pages. C’est une psyché, une image. Quand j’arrive à peu près à ce que je veux, je suis complètement ça.

Et je veux que ça soit pareil en bande dessinée. Je veux que dans mes BD, j’arrive à trouver, à affiner le vocabulaire de manière à ne plus être dans « l’auteur de genre qui fait des 46 pages par rapport à un schéma éditorial qui a 40 ans » ; j’ai envie maintenant de saisir l’opportunité, de me laisser la chance de faire un livre qui soit le reflet de ce que je suis véritablement et fondamentalement. Je l’ai concrétisé dans ma tête pendant la réalisation de Raven —encouragée par tout ce que j’ai vu dans les librairies et par le travail des collègues— aujourd’hui il n’y a plus une façon de faire de la BD, il y en a des centaines.

C’est ce qui pouvait arriver de mieux à l’écosystème de la bédé franco-belge, c’est-à-dire qu’on ne fait pas du manga, ce n’est pas du comics, mais on développe des individualités et des personnalités. Le lecteur est capable d’appréhender des styles graphiques extrêmement variés, des styles d’écriture extrêmement variés. C’est une chance unique au monde, faut dire, et donc il faut savoir la saisir.

C’est un cadre de liberté et il ne faut pas confondre ces arguments qui peuvent toujours se mêler un petit peu : le respect d’une tradition est aussi une peur de la nouveauté. Et pour moi, les deux idées sont fausses, la seule chose qui compte, c’est d’être sincère et d’avoir un regard honnête sur qui on est véritablement. La responsabilité d’auteur absolue, c’est de faire que ce que vous produisez soit le reflet de ce que vous êtes. C’est la seule garantie d’unicité pour que des gens se disent : tiens, ça, ça m’intéresse.

Il y a des époques où ça n’était pas possible pour des raisons industrielles, il faut bien gagner sa croûte. Aujourd’hui, les deux flux ont l’air de se réunir. Faut tenter l’aventure, y aller à fond.

Détail de la couverture de l’édition luxe / ©Mathieu Lauffray

Questions de méthodes, thématiques et scénario

On a parlé technique de dessin, mais sur la technique d’écriture, est-ce que là aussi tu as fait beaucoup d’essais, tu as suivi des techniques comme pour le dessin ?

M.L. : J’ai appris beaucoup de choses. Prophet, je l’avais écrit au ⅔ seul pour la simple raison que Xavier avait fait son office de m’aider sur le premier livre. Long John Silver est une autre aventure. Une véritable co-écriture sur la base d’une histoire de Xavier.

À partir du T2 mon influence s’est accrue et une sorte de folie s’est insinuée dans le récit. Ils sont très différents des premiers. Il y a une scène allégorique, dont on a parlé dans suppléments, donc, ça n’est plus un secret : il y a eu des conflits assez marqués entre Xavier et moi. On est très amis, donc on en a parlé de manière très libre, c’est une joyeuse émulation, mais la scène de la fin du T2 est une scène allégorique extrêmement claire où, littéralement, l’affrontement entre Long John et le capitaine Hasting sont une allégorie de la bataille qui se menait entre Xavier et moi. Je suis Long John, le chaos et la fureur ; lui le Capitaine : c’est l’ordre et la rigueur —ce qui est en parti vrai dans la vie. Au bout d’un moment, la contrition des règles a fait que j’envoie voler l’intégralité du truc. Je provoque une tempête de dingue et je finis par trancher la main du Capitaine-scénariste. Le scénario « carte au trésor » part à la baille et le bateau part à la dérive, et c’est l’allégorie de mon rapport à l’ordre et à la société.

Je suis, pour partie, un curieux mélange d’anarchiste et d’optimiste, ça se voit dans mon boulot et ça se voit dans ce que je raconte. J’ai des croyances assez fortes en ce que sont des bons comportements et des mauvais comportements. C’est ça qui préside à tout ce que je fais, que ce soit dans Prophet, une allégorie signifiant: « bien mal acquis ne profite jamais » et que l’arrivisme provoque la fin du monde.

C’est des convictions personnelles. On est d’accord ou pas, mais ça permet d’être un moteur d’histoire et dans Long John, on a vraiment un affrontement très notable sur ce qu’est un individu isolé par rapport à une société. Et comment il s’émancipe. Après je suis parti sur le prix de la liberté avec Raven.

Il y a un thème très marqué, très fort, qui préside aux points de départ et d’arrivée de l’histoire. Puis il y a l’art de la dramaturgie —que moi j’appelle la pédagogie du sujet,— où il faut faire une histoire qui explique par le menu, humainement parlant, avec des gens incarnés qui doivent vivre un certain nombre de choses : qu’est-ce que ça veut dire concrètement quand tu es confronté à ces problèmes ?

Et je prends une vierge effarouchée, un gamin, une pirate intrépide. Chacun a son cadre de vie. Anne est une princesse qui a toujours été là où elle devait aller, comme Arthur : ils sont porteurs de responsabilités. Ils vont devoir les assumer, est-ce qu’on est d’accord ? Pas d’accord ? Est-ce qu’on les conserve et on s’occupe de nos gens ou on se barre avec Raven ? Problèmes intéressants. J’ai traité ça.

Et pourquoi est-ce que j’ai créé Raven et Darksee comme étant des alter ego, frère et sœur, qui s’ignorent et qui se détestent parce qu’elle a compris ce que lui n’a pas compris ? La différence cruciale qu’il y a entre ces deux que tout réunit —ils ont le même look, ils sont de compétences égales, ils sont un couple en fait— mais opposés par un élément très clair : Darksee a un projet, Raven n’en a pas.

C’est ma thèse personnelle, je pense que les gens se coordonnent autour, non pas des natures ou des affinités, mais de projets. Dès que tu définis un projet dans ta vie, des gens se coagulent autour de toi et tu vas te coaguler autour de quelqu’un qui a un projet. Par contre quelqu’un qui ne sait pas où il va, qui n’a pas de cap dans ses loisirs, dans sa vie professionnelle ou sentimentale va rester seul parce qu’il ne peut fédérer personne autour de lui. Personne ne peut faire partie de son projet de vie ou de travail ou de quoi que ce soit. Raven, en étant dans la liberté totale de suivre ses impulsions et ses intuitions, au fur et à mesure qu’elles se présentent, ne tient pas sa parole, n’est pas digne de confiance, ne peut pas se tenir à un plan, parce que toutes ces valeurs —qui sont que des vertus— sont des opposants directs à la liberté.

Tenir sa parole est une perte de liberté. Arriver à l’heure est une perte de liberté. Se tenir à un plan est une perte de liberté. Respecter les valeurs d’une communauté est une perte de liberté. Si tu veux être libre, tu mets tout ça à la benne, c’est extrêmement violent. Et on n’en parle pas et du coup j’ai trouvé amusant de voir, dans une société —que sont les Français naufragés— un vrai pirate libre avec d’autres pirates qui ne sont pas libres. Les pirates de Darksee ont un projet, un objectif et un cap. La liberté, ce n’est pas ça, ici c’est juste une bande rivale qui a aussi ses règles et ses usages. Et un homme libre là-dedans, il fout le bordel partout.

Ce n’est pas que les gens sont coercitifs ou castrateurs, pas du tout : tu ne peux pas vivre avec quelqu’un de libre, ça n’est pas tenable. C’est un propos qui, pour un artiste, est original, mais je l’assume [rires].

Est-ce que tout est décidé au scénario, au story-board ou tu te laisses une part d’improvisation ?

M.L. : C’est sans fin. Je n’ai jamais lâché une page, c’est-à-dire que quand elle est publiée, elle est dans l’état de « ce que j’ai trouvé de moins pire au moment où je l’ai faite », mais j’ai toujours envie de revenir dessus. Parce qu’encore une fois ces scènes sont tellement puissantes dans ma tête que je n’ai jamais l’impression d’être allé complètement au bout de ce que je devais dire.

Comme j’ai un dessin très expressionniste, ce n’est jamais une formule arrêtée : c’est comme reprendre Enter Sandman de Metallica sur scène. C’est simple, mais c’est tellement puissant dans les envies et dans les possibilités de ce truc, que t’as peut-être toujours envie d’essayer d’aller encore loin. D’aller encore plus à l’os, d’en tirer plus que ce que le morceau est capable de délivrer. Et ça ne s’arrête jamais, il n’y a jamais un moment où on est complètement sûr. Il y a peut-être une version parfaite, mais c’est pour ça que les artistes reviennent souvent vers les mêmes choses : t’es pas allé au bout ou tu sens que tu as encore besoin d’en parler. C’est un truc assez curieux.

Le cadrage fait partie du vocabulaire qu’on utilise pour aller au plus serré de cette note-là. Je zoome, dézoome, je décale, jusqu’à ce que j’ai l’impression —au story-board, puisque tout est storyboardé assez précisément avant la réalisation des pages— d’être au plus serré.

La bande dessinée est la conjonction de quantités de facteurs : le cadrage, mais aussi la cohabitation avec les images qui précèdent et qui suivent est importante, ou encore la lisibilité de chaque élément et la façon dont l’esprit arrive à reconstituer une synthèse de tous ces éléments, qui sont par nature dissociés. C’est compliqué.

Quand on a un dessin très anecdotique, les choses se simplifient parce que c’est une répétition de motifs. On voit une évolution du motif, on peut comprendre ce qui s’est passé entre les deux. Mais quand on change de cadrage à chaque image et qu’on a une réinterprétation du sujet à chaque fois et qu’en plus de ça, on fait jouer des lumières et des choses de ce genre, l’esprit —pour arriver à reconstituer la réalité tangible de tout ça— travaille beaucoup plus fort. C’est assez inconfortable à lire, mais par contre, il y a un pay off d’énergie et de puissance qu’un dessin anecdotique ne peut pas délivrer. Encore une fois, ce sont des arbitrages. Et puis, je ne vais pas mentir, c’est des natures, on est comme on est et on se débrouille avec sa nature.

Détail de l’atelier / ©Mathieu Lauffray

Est-ce que tu travailles dans l’ordre chronologique par étapes ou est-ce que tu travailles par bloc ?

M.L. : J’ai fait toute l’écriture, intégralement, avec tous les dialogues. J’ai fait tous les story-boards des 78 pages, storyboardées et lettrées. Après, j’ai crayonné l’ensemble, c’est-à-dire les 78 pages dessinées. Puis je les ai encrées. Et j’ai fait les mises en couleur.

À chaque fois, un trimestre —on va dire, pour faire court— peut-être que le crayonné est la partie la plus lourde, en termes de temps passé. Mais à l’écriture m’a coûté cher aussi. C’est un truc très marrant, mais qu’il faut comprendre : on fait plusieurs métiers, mais vraiment plusieurs métiers.

L’état d’esprit du scénariste que je suis quand je me retrouve à devoir écrire des histoires n’est pas du tout le même que le dessinateur. Ce sont deux entités complètement opposées, pas différentes, mais opposées.

Le rapport à l’album, le rapport à l’histoire et le rapport à l’horizon sont différents : le dessinateur est au niveau du sol et il est confronté à la réalité de la scène. Il est confronté à l’émotion de la scène et des personnages et de ce qui se passe —pragmatiquement, il doit l’exprimer de manière émotionnelle, en étant complètement honnête et complètement impliqué dans la réalité de la scène à l’instant T— alors que le scénariste est un manipulateur et un menteur.

C’est un démiurge, il voit parfaitement où va l’histoire, il distille les conflits, les fausses pistes et trahisons comme un schéma sur lequel il est à 30 mètres de hauteur —l’idée même en vue aérienne, et il voit tout ça— il positionne les éléments pour créer une symphonie qui doit s’enregistrer de manière à occasionner des scènes émouvantes. Mais c’est très difficile de traiter une scène avec une émotion spontanée, sachant que tu sais quelle est le fruit d’une manipulation qui permet d’obtenir une satisfaction, une trahison, etc. Or, en tant que lecteur, c’est ce qu’on adore.

C’est ce qu’on adore, mais quand tu racontes ta scène, pour toi ce n’est pas un artifice. Quand tu es en train de la dessiner, c’est complètement la vérité. Tu n’es plus celui qui fabrique, et c’est compliqué de sortir du job de celui qui fabrique et qui donc a été un joueur, manipulateur, menteur et celui qui est naïf, candide, bêtement expressif, c’est-à-dire dans la sincérité immédiate de l’expression d’un instant. C’est totalement schizophrène, comme état d’esprit.

Je l’ai découvert avec pas mal de surprises, je ne m’y attendais pas et c’est très particulier. Ce n’est pas le même job et ce n’est pas une question de compétence —la compétence joue, mais c’est pas que ça— c’est qu’on n’a pas le même rapport au livre, mais alors pas du tout.

Le scénariste quand il écrit une scène, c’est « extérieur, jour, extérieur, nuit »en courrier 12 —la police la plus moche de la création— c’est assez aride dans sa forme et il n’a pas droit aux descriptions. Zéro lyrisme. C’est un métier de coordination, d’organisation et de projection de ce que ça va devenir après. Alors qu’il y a une dimension d’expression sincère —premier degré— chez le dessinateur ou le narrateur tandis qu’il y a une nécessité de manipulations et de mensonges chez le scénariste. Ce ne sont pas les mêmes personnes.

Est-ce qu’avec toutes ces étapes, où pendant l’encrage ou la couleur pendant un trimestre, tu as du temps pour réfléchir déjà au prochain projet ?

M.L. : Oui, le fait d’avoir écrit ça avec un propos fort, avec un sujet qui m’intéresse, me donne envie maintenant d’aller vers des livres qui sont beaucoup plus tenus. J’ai envie d’un livre plus approprié à ce que j’ai envie de dire.

Le découpage en épisodes et là, la narration un peu contrainte —même si j’ai pris 78 pages pour le T3 et qu’il y a une grande densité narrative— mais j’ai finalement assez peu de temps pour développer chaque thème, chaque idée et chaque humeur. J’ai envie maintenant de me créer un vocabulaire pour mettre en priorité, sans ambiguïté aucune, ce dont je parle et pour choisir librement les moyens que je vais employer pour en parler.

Ce qui n’est pas le cas sur mes albums précédents, où je me plie en fait un exercice de style —que j’adore, ça n’a rien d’une douleur, mais qui est quand même assez contraint— et je pense qu’on est à un moment de l’édition qui est beaucoup plus libre qu’il ne l’était, et que c’est difficile pour des gens comme moi avec 20-30 ans de métier d’arriver à se libérer. Je pense que c’est vraiment le moment de le faire.

J’ai une révolution copernicienne à faire sur l’appréhension de mon format, parce que j’y suis prêt, j’espère. Le monde de l’édition y est totalement prêt, les libraires aussi, les lecteurs aussi —voire, ils le demandent— et la bande dessinée franco-belge, c’est encore un autre débat, a fait l’arbitrage de se dissocier des productions marketing. Je dis ça avec tout le respect, parce que j’aime le genre et j’aime l’exploitation de studio : de faire des œuvres qui sont le résultat d’un métier et d’une volonté de fédérer un public large autour de quelque chose d’unique, c’est une chose que je respecte profondément.

La France a toujours eu ce registre de la spécificité artistique. La bande dessinée reçoit du comics, reçoit du manga, a une production très normée sur des quantités de terrain maintenant, et nous, on se spécialise dans la production : un auteur / autrice, un propos, un style, un livre.

Et plus on est spécifique, sincère, particulier et plus on a sa place dans le monde de l’édition de BD aujourd’hui. Et c’est bien. Ça permet une grande pluralité dans un écosystème qui est plutôt en forme, il y a une envie que chacun aille au bout de sa ligne propre. C’est suffisamment rare pour être appréciable, et il faut embrasser cette opportunité et progressivement se débarrasser des habitudes et assumer cette partie profonde.

Il faut que la forme soit décomplexée, il faut qu’elle soit plus ouverte. Je ne peux pas le faire complètement parce que je suis encore limité par un principe feuilletonnant dont j’ai envie de m’émanciper pour faire du grand beau livre dans lequel je peux aller au bout. Au bout de tes sensations, de tes émotions, et où tu es libre de ton vocabulaire, ce serait ça, mon projet.

Est-ce qu’avec toutes ces étapes, où pendant l’encrage ou la couleur pendant un trimestre, tu as du temps pour réfléchir déjà au prochain projet ?

M.L. : Oui, le fait d’avoir écrit ça avec un propos fort, avec un sujet qui m’intéresse, me donne envie maintenant d’aller vers des livres qui sont beaucoup plus tenus. J’ai envie d’un livre plus approprié à ce que j’ai envie de dire.

Le découpage en épisodes et là, la narration un peu contrainte —même si j’ai pris 78 pages pour le T3 et qu’il y a une grande densité narrative— mais j’ai finalement assez peu de temps pour développer chaque thème, chaque idée et chaque humeur. J’ai envie maintenant de me créer un vocabulaire pour mettre en priorité, sans ambiguïté aucune, ce dont je parle et pour choisir librement les moyens que je vais employer pour en parler.

Ce qui n’est pas le cas sur mes albums précédents, où je me plie en fait un exercice de style —que j’adore, ça n’a rien d’une douleur, mais qui est quand même assez contraint— et je pense qu’on est à un moment de l’édition qui est beaucoup plus libre qu’il ne l’était, et que c’est difficile pour des gens comme moi avec 20-30 ans de métier d’arriver à se libérer. Je pense que c’est vraiment le moment de le faire.

J’ai une révolution copernicienne à faire sur l’appréhension de mon format, parce que j’y suis prêt, j’espère. Le monde de l’édition y est totalement prêt, les libraires aussi, les lecteurs aussi —voire, ils le demandent— et la bande dessinée franco-belge, c’est encore un autre débat, a fait l’arbitrage de se dissocier des productions marketing. Je dis ça avec tout le respect, parce que j’aime le genre et j’aime l’exploitation de studio : de faire des œuvres qui sont le résultat d’un métier et d’une volonté de fédérer un public large autour de quelque chose d’unique, c’est une chose que je respecte profondément.

La France a toujours eu ce registre de la spécificité artistique. La bande dessinée reçoit du comics, reçoit du manga, a une production très normée sur des quantités de terrain maintenant, et nous, on se spécialise dans la production : un auteur / autrice, un propos, un style, un livre.

Et plus on est spécifique, sincère, particulier et plus on a sa place dans le monde de l’édition de BD aujourd’hui. Et c’est bien. Ça permet une grande pluralité dans un écosystème qui est plutôt en forme, il y a une envie que chacun aille au bout de sa ligne propre. C’est suffisamment rare pour être appréciable, et il faut embrasser cette opportunité et progressivement se débarrasser des habitudes et assumer cette partie profonde.

Il faut que la forme soit décomplexée, il faut qu’elle soit plus ouverte. Je ne peux pas le faire complètement parce que je suis encore limité par un principe feuilletonnant dont j’ai envie de m’émanciper pour faire du grand beau livre dans lequel je peux aller au bout. Au bout de tes sensations, de tes émotions, et où tu es libre de ton vocabulaire, ce serait ça, mon projet.

Quand tu réfléchis à un nouveau projet, tu notes des idées que tu vas essayer d’ordonner ou tu te mets devant une feuille en essayant d’aller le plus loin possible ?

M.L. : J’essaie d’être un bon élève. Je suis piloté par une envie émotionnelle de traitement d’univers. Depuis le thème initial, j’essaie d’organiser une histoire pour qu’elle raconte ça. Je suis très fan des œuvres des années 40,50, 60 où les BD, romans, films avaient une ambition unificatrice : une parabole où l’auteur vous parle de du monde, de l’état du monde, et le rend le plus universel possible.

L’universalité de la république, ça me touche beaucoup. Je suis content quand un auteur a une expérience de vie et qu’il en fait un récit parabolique universel qui parle à tous. L’homme qui tua Liberty Valance : c’est un western, mais ça parle de la liberté de la presse, de l’implication du citoyen, de quantité de choses, mais ça le fait d’une manière divertissante.

J’aime l’idée qu’on ait des thèmes qui ne soient non pas spécifiquement liés à des classes socio-professionnelles particulières ou à des milieux. Une des missions de l’artiste est, au contraire, de la rendre universelle. C’est quelque chose que le parti communiste faisait beaucoup à l’époque : on va éduquer les citoyens pour qu’ils puissent voter, pour qu’ils puissent apprendre et s’élever. Pour sortir des systèmes qui limitent, des systèmes de coercition qui les maintiennent dans une ignorance, il faut éduquer les peuples.

Alors, je n’ai pas la prétention d’éduquer les peuples, mais là j’ai parlé de la liberté et je serais content que des gens qui ne sont pas uniquement fans de pirates ou des gens qui sont uniquement intéressés par des traités de développement personnel s’y retrouvent. Mais je suis confronté à un autre piège : comme très peu de gens font des œuvres dans ce sens-là, ça n’est plus dans l’air du temps, les gens ne sont plus à l’écoute de ça.

Si on veut parler d’un problème sociologique, faut parler de la société, on ne va pas commencer à projeter ça dans un autre univers. Et si on veut faire un récit de pirates, ne commence pas nous emmerder avec des propos philosophiques, parce qu’on n’est pas là pour ça.

Je me retrouve entre-deux, on ne revient pas vers moi en disant « j’adore ton point de vue sur la nature ou la liberté » parce qu’ils sont persuadés que moi, ce qui m’intéresse, c’est les pirates. Alors que ça n’est pas le cas.

Mais peut-être qu’avec le T3 oui, c’est beaucoup plus marqué. Tu auras peut-être ce genre de remarques dans les prochaines dédicaces ?

M.L. : Clairement. Mais je reste persuadée qu’aujourd’hui si tu veux parler de la bombe, c’est bien que le livre s’appelle La Bombe. Si tu veux parler d’un truc, tu l’annonces, tu ne fais pas le malin. Ça m’embête, parce que j’aime bien l’idée qu’on peut parler de la science des océans en faisant un film sympa pour montrer à des gamins de 8 ans et pas uniquement à des chercheurs du CNRS sur-diplômés, j’aime bien Cousteau, Haroun Tazieff, les frères Bogdanoff, Il était une fois l’homme… J’aimais bien Cosmos de Carl Sagan pour découvrir les splendeurs de l’univers. Mais j’aime aussi que l’on parle de sujets complexes sous des apparences simples et fédératrices, j’aime que tout le monde soit autour de la table. J’aimerais bien qu’on retrouve ça, parce que ça met tout le monde sur le canapé pour se partager le bouquin ou le film, de manière à ce que tout le monde apprenne, s’émerveille en se divertissant.

Encore encore une fois, je n’ai pas la prétention d’apprendre, mais j’ai la prétention de parler de choses qui m’intéressent par des biais universels et démocratiques. Comme je disais dans une interview où j’étais fort désagréable : c’est facile de parler à sa catégorie socio-professionnelle. On sait le vocabulaire qui leur plaît, on sait comment les flatter et on sait comment créer une coordination naturelle entre un propos, les valeurs d’un milieu et les moyens que ce milieu apprécie. C’est un boulevard, on alimente une niche préétablie, pré programmé à apprécier ce type de production.

Pour moi, faire société, c’est l’inverse et c’est mettre tout le monde dans la même salle, tout le monde à table et tout le monde participe.

Étapes de travail sur une peinture / ©Mathieu Lauffray

Question de couleurs, d’argent et de vocation

Tu as déjà évoqué ton prochain projet, mais je me demandais si tu fais beaucoup de tentatives que tu laisses de côté. De tester à l’écrit ou visuellement des pistes que finalement tu ne vas pas utiliser tout de suite ?

M.L: Mon énergie est tellement prise dans mon projet du moment… Je vais vous dire un truc que je ne devrais pas — parce que je vais passer pour un cinglé, mais comme je le suis, ce n’est pas grave— j’ai un nouveau système de mise en couleur sur le T3 de Raven, parce que je n’étais pas totalement satisfait des couleurs que j’avais faites sur les deux premiers. Que je trouvais un peu sèche, un peu stérile, un peu criarde, peut pas complètement adapté à ce que je mettais dans mon encrage.

Donc, j’ai repensé complètement à la mise en couleur du T3 et le livre est différent en termes de rendu couleur. C’est assez notable quand on y fait attention. Du coup, j’ai refait les couleurs du deuxième puis du premier tome.

Pour un auteur, refaire les couleurs d’un album déjà publié, ce n’est pas normal. Mais encore une fois, ces scènes sont tellement fortes, tellement importantes pour moi que j’ai l’impression de pouvoir les mener plus près de ce que j’aimerais qu’elles soient. Et ça n’a pas de prix pour moi ! Je prends les 2-3 mois pour refaire les couleurs : parce que ça a été des années de conception, de travail acharné au prix de la sueur pour arriver à ces pages. Si en 2-3 mois, je peux arriver à le rapprocher encore plus près de la note que je voudrais lui donner, je n’hésite même pas.

Je vais gagner moins de sous, mais on est poussé par des systèmes extrêmement pulsionnels. C’est marrant, une fois j’ai lu un commentaire fort désagréable sur un forum qui disait « Mathieu Lauffray a décidé de récupérer plus de droits, il a décidé d’écrire ses propres histoires pour gagner plus d’argent. » Mais si tu savais le temps et l’énergie qu’on met dans nos trucs ! Si tu peux me citer un auteur de BD —sauf peut-être quelques licences colossales— qui vient faire de la BD pour faire de l’argent ?

Le don que fait un scénariste quand il travaille avec nous sur un livre, entre le plaisir de collaborer, de se voir et d’en discuter. La qualité du texte ou des idées qu’il nous envoie ou encore le gain de temps colossal de bosser à deux. Si on est dans ce que ça coûte financièrement par rapport au gain qui est fait derrière, c’est compensé en 15 jours de travail sur un projet extérieur. Quand je fais une journée de conception graphique pour du jeu vidéo, du cinéma, on est payé entre 500 et 800 euros par jour.

Aucun auteur ne fait le calcul de se débarrasser d’un scénariste pour des raisons financières, c’est une ineptie économique. N’importe quel dessinateur gagne mieux sa vie dans n’importe quoi d’autre que la BD. Le cinéma, le jeu vidéo, le design industriel embauche. Sur un album vendu 15 euros, on gagne 1 euro par album qu’on se partage entre auteurs. On ne peut pas être riche à moins de faire Gaston Lagaffe ou des cartons absolument colossaux. Moi, j’ai fait 1 carton dans ma vie sur 25 ans de carrière. Oui, là tu fais des années qui sont bien meilleures.

Mais le schéma de refaire des peintures et des couleurs de BD non payée sont suffisamment illustrative de la volonté carnassière de l’auteur. Arriver à nous sortir des logiques comme ça, à des auteurs qui n’ont pas de sécurité d’emploi, pas de congés payés : je veux bien qu’on me fasse n’importe quoi comme procès, mais pas celui-là !

C’est plus une méconnaissance de l’écosystème et de la réalité des conditions de travail d’un auteur de BD.

M.L. : Un auteur de BD est par nature passionné et il prend la mesure de ces risques. lI n’y a pas un métier plus sauvage que la libre entreprise, particulièrement dans le domaine artistique, où tu te retrouves à chaque sortie de livre à pouvoir faire un four après avoir fait un succès. À pouvoir intéresser les gens ou ne plus les intéresser, à pouvoir perdre ta qualité, ton vocabulaire et ton talent du jour au lendemain. C’est le métier le moins safe du monde.

Ces nouvelles couleurs, on les trouvera dans l’intégrale ou les rééditions ?

M.L. : On va les trouver dans les éditions espagnoles, polonaises, allemandes et tchèques —c’est les premières qui vont être faites avec les nouveaux fichiers.

Le T3 ne bouge pas et peut-être qu’il y aura des réimpressions des premiers tomes ici, mais peut-être que personne ne verra la différence. C’était vraiment personnel, pour être au plus serrée de mes envies et de mes souhaits que de dire ça va être beaucoup mieux après.

C’était pour revenir sur ce que tu disais, sur à quel moment on s’arrête ? Ça ne s’arrête jamais…

Oui, mais là c’est assez exceptionnel…

M.L. : Il paraît que les gens ne font pas ça. Je suis un auteur fou, je l’assume. Pour moi, une œuvre est constamment en mouvement, constamment en train de devenir quelque chose. C’est pareil pour les livres, il y a de nouvelles traductions ; pour les films de nouveaux montages avec des director’s cut. Chacun prend la version qui lui plaît.

Je comprends très bien qu’un réalisateur, 15 ans après, ait envie de revenir sur son montage. Il a investi 2 ans de sa vie. Ce sont des rêves, il n’y a que lui qui est juge pour savoir s’il est allé au bout de son projet ou pas. Comme il y a que nous qui sommes juge de déterminer si on préfère la version qu’on avait connue avant ou la nouvelle.

Je n’ai pas besoin de prendre de nouvelles infos, parce que je ne suis jamais au bout des miennes. Chaque rêve a une importance telle, que je suis complètement rempli par ça, je n’ai pas d’espace libre pour rêver à d’autres choses.

Pour l’instant, tout ce que je vois, c’est éventuellement des frustrations ou des envies d’aller plus loin dans certaines des choses que j’ai traitées là-dedans, mais ça pourrait être tout aussi naturel pour moi de rajouter des scènes dans Raven. Ce qui ne se fait pas : ce serait une manière de dire au lecteur qu’on a sorti un truc pas au point. C’est mal perçu, mais ce n’est pas vrai. On n’est pas des fabricants, les hommes ne sont pas des produits finis.

D’ailleurs, on dit toujours que les artistes n’aiment pas revoir leurs anciens travaux, ce n’est pas qu’on a honte : c’est qu’on a envie de les modifier, on a envie de revenir dessus, on a envie de faire différemment. Parce que c’est un processus en court.

C’est le métier le moins chiant du monde : c’est risqué, c’est dangereux, c’est compliqué, c’est incertain, c’est extrêmement violent pour l’égo —tu passes 7 ans sur un truc et on te dit c’est nul, c’est mieux ce que tu faisais avant… C’est possible, mais je me bats, je donne tout et je signe de mon nom.

Ce n’est pas des métiers de planqués, on est très exposé, donc la seule chose pour se sortir de là de la bonne façon, c’est d’être très sincère. Tu n’as pas d’autre gain que ça et ça n’a jamais été aussi dit qu’aujourd’hui. D’un côté, il y a Netflix de l’autre côté les jeux vidéos, tu ne peux pas rivaliser avec les industries de cette puissance-là : donc fais ton truc et sois sincère.

Un grand merci à Mathieu pour nous avoir ouvert les portes de son atelier et pris le temps de détailler ses secrets de fabrication en plus de cette conversation riche. On espère que cet entretien ouvrira à des envies de lectures, de relecture mais aussi des vocations.

🤳 Vous pouvez suivre son compte Instagram où l’auteur partage les coulisses de son travail.

Thomas Mourier, le 28/10/2026

Mathieu Lauffray - Raven - Dargaud (3 volumes)

Illustrations © Mathieu Lauffray / Dargaud

-> les liens renvoient sur Bubble où vous pouvez vous procurer les ouvrages évoqués ici.