Woodrow Wilson, le président qui ignora l'épidémie de grippe pour donner la priorité à la guerre

Le président américain Woodrow Wilson s'avère être, pour sa gestion de la grippe de 1918, un des plus grands criminels de l'Histoire. Mais on voit aujourd'hui que terroriser les populations en surestimant l'importance d'une grippe peut être aussi délétère que de la sous-estimer. Un livre de John Barry, “La grande grippe”, nous transporte à une époque où l'absence de réponse du gouvernement US face à l'épidémie de grippe contribua à la mort de 675 000 personnes aux USA et à étendre la maladie à travers le monde.

COMMENT LES ALLEMANDS S'Y SONT PRIS A CHATEAUTHIERRY

Durant la récente guerre, environ 1 000 hommes de Caroline du Nord sont morts au combat

COMMENT LES HABITANTS DE CAROLINE DU NORD S'Y SONT PRIS CHEZ EUX

Durant l'épidémie de l'automne et de l'hiver derniers, 13 644 habitants de Caroline du Nord sont tombés à cause d'une grippe "transmise par les crachats"

Dans moins d'un mois et demi, Donald Trump quittera la Maison Blanche. S'il y a un domaine où personne ne le regrettera, c'est la lutte contre la pandémie. Sa capacité à nier la réalité, son obstination à affaiblir l'autorité des scientifiques les plus compétents de son administration, et ses recommandations de traitements efficaces non soutenus par la science offrent un bilan bien pitoyable. Mais ce serait une erreur de penser que Trump a été un exemple d'incompétence sans précédents dans l'histoire de son pays. Seuls ceux qui ne savent pas ce que [le Président démocrate, NdlT] Woodrow Wilson a fait aux USA pendant l'épidémie de grippe de 1918 peuvent le croire.

En réalité, il faudrait plutôt dire : ce qu'il n'a pas fait. Cette pandémie qu'on a appelée la « grippe espagnole » trouva son premier foyer important dans un camp militaire du Kansas. Les soldats logés dans des installations militaires dans les conditions d'entassement habituelles dans ces lieux propagèrent la maladie lorsqu'ils furent envoyés en Europe pour se battre dans la Première Guerre Mondiale. La guerre était l'objectif suprême. Tout le reste était secondaire.

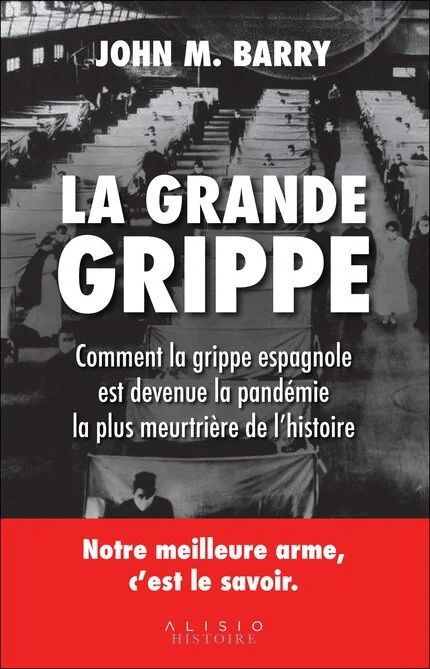

Dans le livre La grande grippe : Comment la grippe espagnole est devenue la pandémie la plus meurtrière de l'histoire - publié par les Éditions Alisio -, John Barry souligne que le président Wilson ne fit aucune déclaration publique sur la maladie. Il était informé de son évolution dans le pays, qui eut des conséquences terribles lors des deux vagues de cette année-là. « Le virus affectait déjà tout le pays : il s'était établi sur l'Atlantique, dans le Golfe, sur le Pacifique, dans la région des Grands Lacs. Il n'avait pas éclaté de façon soudaine, mais il avait semé ses germes. Et les germes commencèrent à jaillir] par flambées », écrit Barry sur la situation au mois de septembre 1918.

« La vie de la ville s'est arrêtée », dit un médecin de Philadelphie ce mois-là, après avoir vu les rues désertes en rentrant chez lui depuis l'hôpital. Des centaines de milliers de personnes étaient tombées malades.

Wilson ne s'intéressait qu'à la guerre. Les besoins de l'armée passaient avant toute autre considération. Même dans les derniers mois de la guerre, ses priorités ne changèrent pas. Il y avait un déficit aigu d'infirmières dans tout le pays. Aucune importance. Il était plus important de les affecter à des centres militaires. Il était essentiel d'arrêter les mouvements de troupes, car ils avaient pour effet de propager la maladie. Il s'y refusa. « Les militaires n'apporteraient pas d'aide aux civils. Ils ne firent qu'accaparer davantage de ressources civiles ». Les soldats continuaient à occuper les camps pour être ensuite envoyés par bateau en Europe.

Certains de ces navires étaient de véritables cercueils flottants. « Le bateau était bondé », écrit le colonel Gibson sur le navire Léviathan. « La situation était telle que la grippe pouvait croître et se multiplier à une vitesse extraordinaire. Le nombre de malades augmentait rapidement. On informa Washington de la situation, mais la nécessité de faire arriver plus d'hommes pour les armées alliées était si grande que nous devions y aller à tout prix ».

Les cadavres s'empilaient sur le pont, et étaient jetés à la mer après une courte prière.

Policiers de Seattle masqués en décembre 1918. National Archives

Publié en 2005 en anglais, le livre de Barry est d'une certaine manière l'ouvrage de référence sur la grippe de 1918. Pendant des décennies, cette pandémie laissa un souvenir étonnamment faible dans l'opinion publique de l'Europe et des USA, absorbée par le terrible impact de la Première Guerre Mondiale. Il y a quelques mois, on a publié en Espagne Pale Rider, de Laura Spinney [fr. La Grande Tueuse: Comment la grippe espagnole a changé le monde, Albin Michel, 2018], un excellent livre, postérieur à celui de Barry, qui donne une perspective globale aux faits survenus à cette époque.

L'ouvrage de Barry est plus centré sur les USA et surtout l'effort gigantesque des grands scientifiques de l'époque pour faire face à l'épidémie en une course contre la montre. Ils partaient presque de zéro. Ils ne savaient même pas de façon sûre quel était l'agent infectieux. Les médecins ne disposaient d'aucun traitement viable. Comme dans les pandémies du passé, seuls les masques et la distance sociale semblaient être les mesures les plus utiles, en plus de soigner les malades avec l'espoir que leur corps tiendrait bon face à la maladie. Des obstacles politiques et sociaux empêchaient d'apporter la meilleure réponse possible. Les villes qui se relâchèrent devant la deuxième vague payèrent un prix très élevé.

La grippe espagnole a mis en danger la poursuite de la guerre en Europe. Il y a 1500 cas dans le Navy Yard. 30 décès ont déjà eu lieu. LES CRACHATS PROPAGENT LA GRIPPE ESPAGNOLE. NE CRACHEZ PAS

Certaines savaient ce qui se passait, mais commirent des erreurs évidentes. La machine politique de Philadelphie avait besoin de recueillir des millions de dollars dans le cadre de la campagne « Bons de la liberté » pour financer les dépenses de guerre. Pour les obtenir, il était indispensable de faire un défilé patriotique le 28 septembre. À ce moment-là, il y avait déjà 1 400 marins du chantier naval militaire hospitalisés. De nombreux médecins demandèrent à la municipalité de suspendre cette marche, et aux journaux d'alerter des risques. Ils ne furent pas écoutés.

Le directeur du Département de la Santé Publique de Philadelphie, Wilmer Krusen, refusa d'annuler le défilé militaire. « Des dizaines de milliers de personnes se rassemblèrent dans la rue par laquelle il passait, se serrant les unes contre les autres pour mieux voir, ceux qui étaient dans les rangées de derrière criant par-dessus les épaules de ceux de devant ou lançant des paroles d'encouragement près des visages de ces courageux jeunes gens ».

Deux jours après, Krusen communiqua l'information que les médecins connaissaient déjà : « L'épidémie touche désormais la population civile ».

Hôpital d'urgence de Funston durant l’épidémie de 1918

Barry décrit l'origine de la pandémie et la situe à 300 km du camp militaire de Funston où se déclara le premier foyer connu - indication que tous les scientifiques ne partagent pas. Le point de départ que signale l'auteur est le Comté de Haskell, dans l'Indiana, où un médecin prévint le Service Public de Santé de l'apparition d'un foyer particulièrement virulent de grippe d'une bien plus grande gravité que la grippe commune. Ce fut « le premier document suggérant qu'un nouveau virus était en train de s'adapter de façon violente à l'être humain ».

L'auteur considère qu'on peut relier directement l'apparition de la maladie à Haskell à la propagation ultérieure de la pandémie. Beaucoup de jeunes gens résidant dans ce petit comté – il compte aujourd'hui 4 000 habitants – se rendirent ensuite au camp de Funston pour s'y enrôler. Le point d'arrivée suivant fut le port français de Brest, où débarquaient les troupes US.

De même que maintenant, la pandémie évolua par vagues. Ce fut la deuxième qui prit un caractère particulièrement létal en Europe et aux USA. Le virus n'avait évidemment pas conscience de lui-même, mais ce qui est certain, c'est qu'il finit par s 'adapter plus facilement à l'être humain et développa ainsi toute sa capacité de tuer. Aux USA, 675 000 personnes décédèrent. Dans le monde entier, entre 50 et 100 millions.

Les habitants de San Francisco célèbrent dans la rue la fin de la guerre en novembre 1918. L'obligation de porter des masques avait été instaurée quelques semaines auparavant. Photo National Archives

Barry n'est pas avare de détails lorsqu'il décrit les erreurs du Gouvernement qui fit primer le transport de troupes sur toute autre considération. Même le général qui dirigeait le département sanitaire de l'armée finit par réclamer, en vain, qu'on les arrête. « Pour se battre, il faut être brutal et impitoyable », avait dit Wilson. Ses propres compatriotes en subirent les conséquences. Il y eut des cas où des gradés de rang intermédiaire tentèrent d'empêcher des transferts massifs. En septembre, un capitaine de la police militaire annula l'arrivée d'un contingent militaire dans un camp. Son argument était que la maladie rendait impossible l'organisation de l'entraînement nécessaire pour les troupes qui devaient se rendre en Europe. Ce qui est certain, c'est que sa décision, quelle qu'en fût la raison, sauva des milliers de vies.

Le livre ne donne pas non plus une image très positive des mass media des USA. Ce n'était pas une époque où le journalisme jouissait d'une grande crédibilité, et cela ne pouvait pas être bon au milieu d'une pandémie. La majorité des journaux se bornait à valider la version des autorités, selon laquelle tout était sous contrôle. « Ils effrayaient les gens parce qu'ils minoraient l'importance du problème ». Ce qu'ils racontaient « ne coïncidait pas avec ce que les gens voyaient, touchaient, sentaient et subissaient ».

Le problème n'était pas l'alarmisme, mais le contraire. « La peur est notre première ennemie », titrait un des journaux de plus fort tirage du pays. L'Arizona Daily Star demandait à ses lecteurs de ne pas se laisser emporter par ce qu'il appela l’« hystérie espagnole ». La réalité est que la grippe tuait beaucoup plus que la peur, et que les gens découvrirent vite que ce qu'on leur racontait n'était pas vrai.

Barry décrit ce que la science pouvait faire dans cette affaire face à la pandémie. Et ce n'était pas beaucoup. Cela n'empêcha pas les scientifiques d'essayer dans leurs laboratoires toutes les façons possibles d'identifier l'agent pathogène ou de trouver un traitement. Ils étaient entrés dans le XXe siècles convaincus que la science avait déjà des réponses pour la majorité des énigmes. 1918 fut une terrible cure d'humilité pour tout le monde. « Les médecins ne savent rien de plus sur cette grippe que les médecins de Florence sur la Peste Noire du XIVe siècle », dit Victor Vaughan, un des médecins et chercheurs les plus influents de cette époque.

Face à cette ignorance, obligée du fait des circonstances, il est évident que ce sont les pandémies qui rythment la vie d'une société. Les êtres humains ne peuvent réagir que s'ils décident de le faire. « S'il est une leçon que nous a laissée la pandémie de 1918, c'est que les gouvernements doivent dire la vérité quand il y a une crise ». Cette phrase de Barry vaut pour toutes les pandémies, y compris celle que nous vivons aujourd'hui.

« Portez un masque ou allez en prison », Californie 1918

Iñigo Sáenz de Ugarte

Traduit par Rosa Llorens

Edité par Fausto Giudice

Merci à Tlaxcala